Felix Mendelssohn

* Hamburg, 3. Februar 1809

† Leipzig, 4. November 1847

Sextett für Pianoforte, Violine, zwei Bratschen, Violoncello und Kontrabaß,

op. posth. 110 (MWV Q 16)

Allegro vivace

Adagio

Menuetto. Agitato

Allegro vivace – Agitato – Allegro con fuoco

komponiert: Berlin (Neue Promenade 7), ca. 18. April – 10. Mai 1824

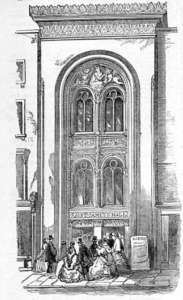

Uraufführung: London, 16. März 1868, Saint James´s Hall

Monday Popular Concert No. 292

(Benefizkonzert für Arabella Goddard-Davison)

Arabella Goddard-Davison (1836-1922), Klavier

Joseph Joachim (1831-1907), Violine

Henry Gamble Blagrove (1811-1872), 1. Viola

John Baptiste Zerbini jun. (1839-1891), 2. Viola

Carlo Alfredo Piatti (1822-1901), Violoncello

John Reynolds (1826-1919), Kontrabaß

deutsche Erstaufführung: Frankfurt am Main, 12. Oktober 1868, Kleiner Saal des Saalbaus

Erste Quartett-Soirée

Martin Wallenstein (1843-1896), Klavier

Hugo Heermann (1844-1935), Violine

Ruppert Becker (1830-1887), 1. Viola

Ernst Welcker (1830-1905), 2. Viola

Valentin Müller (1830-1905), Violoncello

Ottomar Backhaus (1827-1893), Kontrabaß

Erstausgabe: Kistner, Leipzig / Novello, Ewer & Co., London (Mai 1868)

Ein Kind erobert sich die Musikgeschichte

An der langen Straße der abendländischen Musikgeschichte gibt es unzählige Wunder zu bestaunen – doch nur wenige sind so entwaffnend und beglückend wie die Erscheinung des Knaben Felix Mendelssohn. Zwar waren unter den großen Meistern, die den Gang dieser Geschichte prägten, nicht wenige, deren Frühreife Mit- und Nachwelt in Erstaunen versetzte, doch mit Mendelssohn gewinnt dieses rätselhafte Gottesgeschenk eine neue Dimension: nämlich die historische, oder, technischer ausgedrückt, die historistische.

Dieser Terminus bedarf allerdings einer näheren Bestimmung. Obwohl sich die moderne Wissenschaft dem von Ernst Haeckel und später auch von Rudolf Steiner vertretenen „biogenetischen“ bzw. „ontogenetischen Grundgesetz“ gegenüber sehr skeptisch verhält, läßt sich schwer bestreiten, daß es nicht wenige Phänomene gibt, die sich mit seiner Annahme recht plausibel erklären ließen. Dazu gehört auf dem Gebiete der Musik wohl auch jene an zahllosen Beispielen zu belegende Erscheinung, daß sich etliche Grundlinien des musikhistorischen Prozesses in der individuellen stilistischen Entwicklung angehender Komponisten nachgebildet finden: So wird man etwa in den ersten Gehversuchen vieler Komponisten, die ihren Weg in der zweiten Hälfte des XIX. Jahrhunderts antraten, viel häufiger den Einfluß frühklassischer und klassischer als denjenigen der unmittelbar „zeitgenössischen“ romantischen und spätromantischen Modelle ausmachen können, und Analoges ließe sich bei vielen Komponisten vorangehender und nachfolgender Generationen feststellen. Insofern könnte und dürfte man also bei Jugendwerken ganz allgemein von einer „historistischen“ Komponente sprechen.

Bei Mendelssohn scheint dieser Aspekt jedoch eine viel weiterreichende, grundlegendere Bedeutung zu haben. Denn ganz abgesehen davon, daß die scheinbar mühelose Virtuosität, mit der sich das Kind Mendelssohn – sicherlich auch dank einer einzigartigen individuellen und kulturhistorischen Konstellation – barocke und klassische Vorbilder anverwandelt, schon als isoliertes Phänomen verblüfft, stehen wir hier allem Anschein nach vor dem ersten (und wohl brillantesten) Beispiel einer konsequent und klug betriebenen Fruchtbarmachung aller dem jungen Komponisten zugänglichen Stilschichten im Dienste der Ausprägung eines eigenen, unverwechselbaren und selbst wieder stilbildenden Individualidioms. Auf diesem Weg, dessen Verfolgung den Dirigenten Mendelssohn im Lauf seines kurzen Lebens nebenbei zu einem kompetenten Interpreten der Musik von Orlando di Lasso bis zu Richard Wagner machen wird, markiert das so selten gehörte Sextett einen überaus interessanten Punkt – und verdient schon allein deshalb mehr Aufmerksamkeit, als ihm gemeinhin geschenkt wird.

Berlin 1824: Neue Promenade 7

Am 3. Februar 1824, seinem 15. Geburtstag, wird Felix von seinem Kompositionslehrer Carl Friedrich Zelter anläßlich der ersten Probe zu Mendelssohns schon im vorangegangenen Herbst beendetem viertem Singspiel „Die beiden Neffen oder Der Onkel aus Boston“ (MWV L 4) nach altem Handwerksbrauch – vergessen wir nicht, daß Zelter gelernter Maurermeister war! – als Geselle der Tonkunst losgesprochen, und zwar „im Namen Mozart´s, im Namen Haydn´s und im Namen des alten Bach“ (womit der eben berührte „historistische“ Aspekt, unter dem eher für Zelter als für Mendelssohn bezeichnenden Ausschluß Beethovens, auch aktenkundig wäre).

Vier Tage später wird das Singspiel in der Stadtresidenz von Felix´ verwitweter Großmutter Bella Salomon (Neue Promenade 7), wo die Mendelssohns seit 1820 Quartier genommen haben, uraufgeführt. Genau eine Woche danach, am 14. Februar, beendet Felix eine Sonate für Bratsche und Klavier (c-moll, MWV Q 14), ein überaus ambitioniertes und originelles Werk, das er schon am 23. November 1823 in Angriff genommen hat – das aber erst 1966 gedruckt werden wird. Kurz darauf beginnt er die Arbeit an einer neuen Symphonie in der selben Tonart, bei der er den dem zweiten Satz der Bratschensonate zugrundeliegenden Einfall zum Ausgangspunkt für ein ganz neues Stück macht – beide Sätze überschreibt er traditionsbewußt mit „Menuetto“. Die Symphonie wird schon im darauffolgenden Jahr als „Première Symphonie op. 11“ (MWV N 13) gedruckt werden; die schon in den Vorjahren entstandenen zwölf Streichersymphonien (MWV N 1-12) zählt Mendelssohn also erst gar nicht mit. Ein inniges und schlichtes Salve regina für Mezzosopran und Streicher (MWV C 2, Es-Dur) ist mit dem 9. April 1824 datiert, genau einen Monat nach dem Tod der Großmutter, die – als Schülerin Kirnbergers und somit Enkelschülerin Bachs – auf Mendelssohns musikalisches Weltbild einen nicht unbedeutenden Einfluß gehabt hat. Die nächste Komposition, von deren Abschluß wir hören, ist eine dreisätzige Sonate für Klarinette und Klavier (MWV Q 15, Es-Dur), deren Autograph am Ende das Datum 17. April trägt; dieses Werk war dem als Musiker dilettierenden Dresdener Bankier Carl Kaskel (1797-1874), einem Freund der Familie, zugedacht – gedruckt wurde es 1941 in verstümmelter Form und erst 1987 vollständig. Wie man sieht, hat Mendelssohn sich in diesem Frühling ganz systematisch mit dem kammermusikalischen Zusammenklang zwischen Klavier und Altregister beschäftigt; seine Entscheidung für die beiden Bratschen in unserem Sextett kommt also sicher nicht von ungefähr. Um sich ein rechtes Bild vom Arbeitspensum des Jungen zu machen, lese man etwa den parallel zur Niederschrift all dieser Werke geführten umfangreichen Briefwechsel mit Friedrich Voigts, dem Librettisten von Mendelssohns Oper Die Hochzeit des Camacho (op. 10), an der offenbar zur selben Zeit auch schon intensiv gearbeitet wurde.

Unmittelbar nach Vollendung der Klarinettensonate muß Mendelssohn aber mit der Niederschrift seines Klaviersextetts begonnen haben, denn der ausgedehnte erste Satz unseres Werkes ist schon am 28. April fertig; zwei Tage später ist auch das Adagio abgeschlossen, und am 10. Mai 1824 kann Mendelssohn den Schlußstrich unter das viersätzige Opus – und drei außergewöhnlich ertragreiche Schaffensmonate seines jungen Lebens ziehen.

Paris: Das Sextett macht seine erste Reise – lautlos?

Zwar liegen uns keine Berichte über eine häusliche Aufführung des unkonventionell besetzten Werkes vor, aber man darf mit ziemlicher Sicherheit annehmen, daß eine solche wohl noch im großelterlichen Haus an der Neuen Promenade stattgefunden hat. Jedenfalls nahm Felix, als er im März 1825 mit seinem Vater zu einer Paris-Reise aufbrach, das Sextett mit, was wohl darauf hindeutet, daß er dessen Wirkung – und vielleicht nicht erst einmal – schon erprobt hatte. Schwester Fanny, seine engste Vertraute, fragt denn auch in einem ihrer launigen Briefe nach Paris am 30. April:

Ehe ich es wieder vergesse, will ich Dir nur gleich eine Frage thun, die mir schon lange auf dem Herzen lag, die ich aber immer vergaß, wenn ich die Feder in die Hand nahm, nämlich warum Du auf all den matinées, dîners, soupers, u. was sonst noch für ers sind, noch gar nicht Dein Sextett gespielt hast? Giebt es in Paris in jener Gesellschaft nur Einen, der Bratschenschlüssel liest?

(Der spöttische Schlußsatz bezieht sich darauf, daß Felix sich in seinen Pariser Briefen immer wieder herb enttäuscht von den Fähigkeiten und Kenntnissen der dortigen Musiker gezeigt hatte.) Leider bleibt Felix seiner Schwester die Antwort auf diese Frage schuldig, und auch sonst finden sich in der bekannten Mendelssohn-Korrespondenz keine weiteren relevanten Hinweise auf das Schicksal des Werkes. Auffällig ist nur, daß, soweit ich feststellen konnte, niemand vor Mendelssohn für diese spezifische Besetzung komponiert hat, die beiden anderen auffindbaren Kompositionen für exakt dieses Ensemble aber gerade während Mendelssohns Lebenszeit und ausgerechnet in Paris entstanden: Beide Sextette (e-moll, op. 114, erschienen 1839 / Es-Dur, op. 124, erschienen 1841) stammen aus der höchst produktiven Feder des heute fast nur noch als Verfasser klavierpädagogischen Repertoires bekannten Henri Bertini (1798-1876), der außer diesen beiden Werken zwischen 1821 und 1848 noch vier weitere Klaviersextette (jeweils mit zwei Geigen, Bratsche und Kontrabaß) geschrieben hat und daher durchaus den Titel eines „Klaviersextett-Champions“ beanspruchen dürfte. Könnte es wohl sein, daß er 1825 in Paris doch noch Gelegenheit hatte, das Werk seines jungen Konkurrenten zu hören, und er an der extravaganten Instrumentation so großen Gefallen gefunden hätte, daß er sie ebenfalls zu erproben beschloß?

Die strenge Musikwissenschaft – und kritische Kindereien

Jenseits dieser – ja nur rein hypothetischen – Nachwirkung war unserem Sextett aber nur ein sehr dürftiger Widerhall beschieden. Über das recht geteilte kritische Echo der späten Uraufführung und Drucklegung des Werkes wird gleich noch zu berichten sein; doch auch die „professionelle“ Mendelssohn-Literatur wußte dem Sextett kaum etwas abzugewinnen. So beklagte zum Beispiel der etwas eigenmächtige (und mitunter auch zu tendenziösen Textverfälschungen neigende) Wiener Mendelssohn-Forscher Eric(h) Werner (1901-1988), dessen lange als Standardwerk geltende Mendelssohn-Biographie erst 1980 auf deutsch erscheinen konnte, 1955 im Nebensatz einer Kritik (Music & Letters, S. 126), daß bedeutende Jugendwerke Mendelssohns ungedruckt blieben, „whereas feeble experiments like the boyish Sextet, Op. 116, were printed“.

Nicht nur wegen der falschen Opuszahl liegt der Verdacht nahe, daß diesem vernichtenden Urteil keine tiefergehende Beschäftigung mit dem Werk zugrunde liegt; Werner schließt sich hier vielmehr ganz widerspruchslos dem Verdikt der meisten Kritiker des XIX. Jahrhunderts an. Denn als das Werk knapp 44 Jahre nach seiner Vollendung endlich seine Uraufführung und kurz danach auch seine Drucklegung erleben durfte, mochte es den Hörern bloß als Nachzügler einer längst überwundenen Stilepoche und bestenfalls als ein mit Pietät zu behandelndes Lebenszeugnis des Komponisten erscheinen. Als Rechtfertigung für das allgemeine Desinteresse, dem Mendelssohns zu seinen Lebzeiten ungedruckt gebliebene Werke oft begegnen, wird gerne ins Treffen geführt, der Komponist habe durch seine Entscheidung, die Stücke nicht zu veröffentlichen, schon selbst ein abwertendes Urteil gesprochen. Das ist gewiß ein vereinfachender Trugschluß und gilt jedenfalls ganz sicher nicht für die Werke aus Mendelssohns erster Schaffensperiode.

London 1868: Das Sextett bricht sein Schweigen

1868 war dann also endlich die Stunde des Sextetts gekommen: Das für einen schöngeistigen Berliner Salon der Restaurationszeit geschriebene Werk sollte sich, fast ein halbes Jahrhundert nach seiner Entstehung, am internationalen Konzertmarkt der Gründerzeit in ihrer turbulentesten Phase bewähren. Inszenierung und Ausgang dieses Experiments demonstrieren überdeutlich die charakteristischen Unterschiede zwischen dem britischen und dem kontinentaleuropäischen Konzertleben jener Zeit, und es sei daher gestattet, etwas näher auf die Londoner Uraufführung und die deutsche Erstaufführung in Frankfurt am Main einzugehen.

In London wollten die in Konkurrenz zu John Ellas Musical Union (1845-1881) von einem umtriebigen Verlagsconsortium gegründeten Monday Popular Concerts (1859-1898), die schon auf dem besten Wege waren, dem älteren und „nobleren“ Verein den Rang abzulaufen, die Novität unbedingt noch vor dem Erscheinen des Drucks herausbringen – und sie boten dafür, wie es der Verdrängungswettbewerb verlangte, eine internationale Starbesetzung auf: Neben Arabella Goddard, die fast genau zehn Jahre davor schon an der feierlichen Eröffnung der luxuriösen St James´s Hall mitgewirkt hatte, saßen im 292. Konzert der Serie am 16. März 1868 Joseph Joachim und Alfredo Piatti auf dem Podium, und mit Henry Blagrove, einem Urgestein der Londoner Kammermusikszene, sowie Zerbini und Reynolds assistierten ihnen bewährte lokale Musiker. Die Zugkraft der populären Pianistin – die nebenbei mit einem der einflußreichsten Musikkritiker des Landes (und John Ellas erbittertstem Kontrahenten), James William Davison, verheiratet war – nützte man doppelt, indem man ihr in diesem Konzert (das zu ihren Gunsten gegeben wurde) auch gleich die Erstaufführung von Mendelssohns gerade erst im Druck erschienener Klaviersonate in B-Dur (MWV U 64, 1827) anvertraute, der die geschickten Nachlaßverwalter gewiß nicht zufällig die ominöse posthume Opusnummer 106 verpaßt hatten.

Arabella Goddard (1836-1922), in Frankreich geborene und gestorbene Lieblingspianistin des Londoner Publikums, verheiratet mit dem einflußreichen Kritiker J. W. Davison (1813-1885). Sie hob 1868 Mendelssohns Sextett aus der Taufe. 1880 zog sie sich ins Privatleben zurück.

Stich von Daniel J. Pound (fl. 1842-1877) nach einer Daguerrotypie des Starphotographen J. J. E. Mayall (i. e. Jabez Meal, 1813-1901), 1859.

Kein Wunder, daß die vertrauten Meisterwerke, mit denen die beiden verspäteten Mendelssohnschen Novitäten umrahmt wurden – Beethovens Streichquintett op. 29 und Mozarts A-Dur-Sonate KV 526 – in den Kritiken (die Davisons Handschrift nicht verleugnen) nur ganz am Rande figurierten. Über unser Sextett konnte man etwa in den Musical Times vom 1. April 1868 lesen:

The whole of this Sestet is distributed for the instruments most effectively. The first movement contains some excellent pianoforte passages, which were rendered by Madame Goddard with the utmost ease; and the adagio is a well sustained, but not largely developed movement, forming a good contrast with the brilliant opening of the work. After a minuet and trio, the allegro vivace, which completes the Sestet, bursts forth with that energy and power for which Mendelssohn´s last movements are so remarkable: as if the composer could no longer endure the restraint to which his impetuous nature had been so long subjected.

Im Morning Standard and Herald (23. März) wird sogar eine dramaturgische Finesse des Werkes erwähnt – bemerkenswertes Zeugnis einer inzwischen (leider auch bei „professionellen“ Kritikern) sehr selten gewordenen Kultur des Zuhörens:

The sextet […] has a scherzo, which makes its reappearance unexpectedly and with singular effect near the end of the finale, a movement of unflagging power and brilliancy.

Ähnlich positiv war das Echo in den anderen acht nachgewiesenen Besprechungen des Konzertes, das auch finanziell ein voller Erfolg war: die rund 2000 Zuhörer fassende St James´s Hall war restlos ausverkauft. Beide Novitäten wurden fast einhellig als Meisterwerke eingestuft, und man erwartete, sie sehr bald wieder zu hören.

Kein Fest am Main…

Grundlegend anders wurde das Werk im Heimatland des Komponisten aufgenommen, wo es noch im Herbst des selben Jahres in Frankfurt am Main – einer ausgesprochenen Mendelssohn-Stadt – endlich seine deutsche Erstaufführung erleben durfte. (Jedenfalls konnten frühere öffentliche Aufführungen im deutschen Sprachraum bisher nicht nachgewiesen werden.) Vielleicht noch mehr als der banale Umstand, daß die Goethestadt damals nicht mehr als 80.000 Einwohner zählte, während sich an der Themse (je nach Definition des Stadtgebietes) schon zwischen 3 und 4 Millionen Menschen zusammendrängten, wirkte sich die vollkommene Abwesenheit alles dessen, was man heute „professionelle Infrastruktur“ nennnen würde, auf das Echo der Premiere aus: Die vier Musiker des damals noch ganz jungen Frankfurter Streichquartetts („Heermann-Quartett“ oder „Museumsquartett“) hatten das

Hugo Heermann (1844-1935), der Initiator der deutschen Erstaufführung des Sextetts. Undatierte Portraitphotographie aus dem Studio von Arthur Marx, mit Notenzitat (Incipit der Solostimme von Beethovens Violinkonzert) und verblaßter Widmung an den amerikanischen Geiger Henry C. Heyman (1855-1924).

Werk aus purer Neugierde als Mittelstück auf das Programm ihrer ersten Quartett-Soirée der Saison 1868/69 gesetzt und die nötigen Mitstreiter auf dem lokalen Musikmarkt rekrutiert. Es gab vor Ort weder einen tatkräftigen Impresario noch auch ein Netzwerk von Kulturjournalisten, die dem Ereignis Aufmerksamkeit verschaffen hätten können – alles lag in den Händen der Ausführenden, die von der lokalen Presse nur halbherzig unterstützt wurden. Schon gar nicht zu denken war an analytische Programmhefte, wie sie John Ella in London eingeführt hatte, und wie sie natürlich auch in den Popular Concerts gebräuchlich waren. Während also in London alle interessierten Zuhörer und selbstverständlich alle Journalisten wußten, daß es sich bei unserem Sextett um das Werk eines Fünfzehnjährigen handelt, kann der Referent der Neuen Berliner Musikzeitung (4.11.1868, S. 361, also ausgerechnet an Mendelssohns 21. Todestag) nur vage vermuten, „das Werk scheint trotz der hohen Opuszahl eine Jugendarbeit des Meisters zu sein“. Das überregionale Echo des Konzertes hing allein von jenen zwei, drei nebenberuflichen Korrespondenten ab, die den etablierten Musikzeitschriften in Leipzig und Berlin allmonatlich ihre summarischen Berichte einschickten. Waren die Londoner Elogen deutlich von kommerziellen Interessen mitbestimmt, so konnte man hier die kritischen Resultate von Ignoranz und Oberflächlichkeit studieren.

Den Lorbeer in diesem billigen Wettbewerb des raschen und uninformierten Urteils errang ohne Zweifel der Rezensent der „schöngeistigen“ Beilage des altehrwürdigen „Frankfurter Journals“ mit dem vielversprechenden Titel „Didaskalia. Blätter für Geist, Gemüth und Publizität“ (Jahrgang 46, No. 287, 15.10.1868, S. 3-4). Nach einer reichlich barocken Einleitung, die mit kosmischen und planetarischen Parallelen nicht geizt, und in der unser Criticus zu der verblüffenden und unerhörten Einsicht gelangt, daß Haydn, Mozart und Beethoven die wahren Heroen der Quartett-Literatur seien, zieht er das Flammenschwert der Verdammnis und schwingt es furchterregend über dem „Schulhefte“ unseres fünfzehnjährigen Komponisten, als dessen wahrer Freund und Beschützer sich der empörte Schreiber gleichzeitig geriert:

[…] Dieser Ansicht entsprechend hätten wir, und mit uns gewiß viele andere Kunstkenner und Verehrer, es der Aufgabe eines ersten Abends zusagender gefunden, wenn zwischen dem Haydn´schen und dem am Schlusse vorgeführten Beethoven´schen (Op. 59, Nr. 3 in C-dur) ein Quartett von Mozart gewählt und somit nicht die Reinheit und folgerichtige Steigerung des Genusses in eben so unliebsamer Weise gestört worden wäre, wie dieß durch die Wahl des Sextettes für Pianoforte, Violine, zwei Bratschen, Violoncell und Contrabaß aus dem Nachlasse Mendelssohn´s geschehen ist.

Was in aller Welt mag denn zu solcher Wahl bestimmt haben? Doch nicht etwa der Werth des Werkes, dessen es beinahe vollständig entbehrt? Vielleicht der Wunsch, gleich am ersten Abende Neues zu bringen? Oder gar nur der Name des Componisten? Da hat man demselben einen schlechten Dienst erwiesen und sich gewissermaßen zu Mitschuldigen an der schnöden Speculation eines Verlegers oder dem blinden Verehrungsfanatismus überlegungsloser Freunde eines edlen Verstorbenen gemacht, die es nicht verschmähen, selbst dessen Schulhefte dem Drucke zu übergeben. Mendelssohn, der so freisinnig und wählerisch in der Veröffentlichung seiner geistigen Erzeugnisse war, würde tief erröthet, ja er, der sonst so Maßvolle, in heftigen Zorn gerathen sein, wenn ein solches Ansinnen während seines Lebens an ihn gestellt worden wäre. Ihm, den wir persönlich gekannt haben und ihn noch heute in der Mehrzahl seiner vortrefflichen, vor und kurz nach dem Tode erschienenen Werke hochschätzen, zur Ehre und Sühne glaubten wir unsere Mißbilligung über derartiges Verfahren Ausdruck geben zu müssen. Eine ähnliche Regung mag wohl auch nach und nach in den Zuhörern entstanden sein: denn nachdem sie den ersten Satz mit seinem reichen, aber altmodischen Passagenwerke in der Clavierpartie sehr beifällig aufgenommen hatten, erkaltete die Theilnahme von Satz zu Satz und am Ende dürfte wohl nur die Achtung vor dem Namen des Componisten die schweigende Mehrzahl abgehalten haben, einige wenige Klatschlustige vernehmlich zur Ruhe zu verweisen.

Offenbar mißbilligt der gestrenge Rezensent die Toleranz der „schweigenden Mehrheit“ gegenüber den „wenigen Klatschlustigen“, und es schwebt ihm das Idelabild einer Diktatur der in ihrem Urteil unfehlbaren Mehrheit vor.

Weniger totalitär, aber kaum verständnisvoller, meldet sich der Berichterstatter der ehrwürdigen, einst von Schumann gegründeten Neuen Zeitschrift für Musik (6.11.1868, S. 396) zu Wort:

„Wir finden in diesem Sextette viele Gemeinplätze; besonders viel Triviales in den Passagen, während die Mendelssohn eigenthümliche Weise dagegen fast gar nicht zum Durchbruch kommt. Trotzdem ist das Werk ein dankbares Clavierstück und vom negativen Standpuncte beurtheilt, interessant genug, um es wenigstens kennen zu lernen.“

Der Rezensent von Bartholf Senffs Signalen für die musikalische Welt (22.10.1868, S. 922) hatte zwar die Novität schon zwei Wochen zuvor mit kargem Wohlwollen kommentiert, kam aber verblüffender Weise zu dem wörtlich selben Resumée:

„… ist das Werk auch gerade nicht bedeutend zu nennen, so enthält es doch viel des Schönen und ist jedenfalls ein sehr dankbares Clavierstück…“

Die Schriftgelehrten lauschen dem fünfzehnjährigen Knaben im Konzertsaal

Es soll nun durchaus nicht bestritten werden, daß der Klavierpart des Sextetts dominant und konzertant ist – aber das Werk deshalb einfach ein „Clavierstück“ zu nennen, zeugt doch von recht oberflächlichem Hinhören. Freilich darf man bei der Betrachtung von Kompositionen dieses Genres seine historische Entwicklung und den Zeitpunkt der Entstehung nicht außer Acht lassen, was bei einem so großen zeitlichen Abstand zwischen Niederschrift und Veröffentlichung immer einige Schwierigkeiten bereitet. Um einigermaßen gerecht zu urteilen, müßte man also ein unmittelbar vergleichbares Werk heranziehen – und dazu böte sich in unserem Falle etwa ein Jugendwerk Schuberts an: Drei Jahre, bevor Mendelssohns Sextett der Öffentlichkeit vorgelegt wurde, hatte der Wiener Verleger Adolph Othmar Witzendorf dessen Adagio et Rondo concertant (F-Dur, D 487) herausgegeben, das der 19jährige Komponist 1816 dem klavierspielenden Bruder seiner angebeteten Sängerin Therese Grob gewidmet hatte. In diesem überaus sympathischen Werk, in dem es jede Menge hübscher Einfälle gibt, ist das begleitende Streichtrio – ähnlich wie das Orchester bei den damals beliebten „brillanten“ Klavierkonzerten – wirklich über weite Strecken nur Zuhörer und devoter Kommentator, eine Konstellation, die uns bei dem um vier Jahre jüngeren Mendelssohn nur in einigen wenigen Passagen des Finales begegnet. Global kann man Mendelssohns Sextett also den Vorwurf, nichts als ein „Clavierstück“ zu sein, jedenfalls durchaus nicht machen: Schon vom ersten Takt des eröffnenden Allegro vivace (D-Dur, C) an stellt der junge Komponist das bewußt dunkel gefärbte Streichquintett autonom dem (auf den damaligen Instrumenten noch weit helleren und transparenteren) Klavierklang gegenüber und läßt es am thematischen Prozeß teilhaben. Daß das Hauptthema dieses Sonatensatzes ausgerechnet mit dem – einen Halbton unter dem Tonumfang der Geige liegenden – fis beginnt, und die Geige daher der Bratsche das erste Wort überlassen muß, stimmt den Hörer von allem Anfang an auf einen kammermusikalischen Diskurs ein. Obwohl im ganzen ausgedehnten Satz idiomatische Bezugspunkte – Mozarts Klavierkonzerte, Hummels Kammermusik etc. – leicht auszumachen sind, durchzieht ihn doch ein sehr eigener, jugendlich-gesangsseliger Ton, und an mehreren Stellen kann man schon ganz deutlich die „Vorausschatten“ künftiger Werke des heranreifenden Meisters erahnen. Ein sehr bezeichnendes Détail ist die glückliche Einfügung prägnanter und cantabler Überleitungsthemen an den strukturellen Nahtstellen des Satzes (vor dem Seitenthema und am Ende der Schlußgruppe der Exposition), und natürlich verzichtet Mendelssohn auch in der Reprise, die den Verlauf der Exposition mit nur minimalen Verkürzungen nachzeichnet, auf diese thematischen Glanzlichter nicht, so daß der Zuhörer – anders als bei vielen „brillanten“ Konzertstücken der Zeit – nicht Gefahr läuft, in inhaltsleerem Passagenwerk zu ertrinken, sondern alle vier thematischen Einfälle (Haupt-, Seiten- und die beiden Überleitungsthemen) jeweils dreimal zu hören bekommt (vorausgesetzt freilich, die Interpreten halten das Werk nicht für so feeble und boyish, daß sie uns die Wiederholung der Exposition unterschlagen). Warum Mendelssohn am Ende eines so regelkonformen Sonatensatzes eine überraschend ausgedehnte Coda (33 Takte) anfügt, bleibt uns zunächst vielleicht unverständlich, sollte aber unbedingt im Gedächtnis behalten werden. Überflüssig zu sagen, aber mit Blick auf das Alter des Komponisten doch staunend und bewundernd zu vermerken, bliebe noch, daß die Partitur dieses Satzes fast überall sehr deutliche Spuren bewußter und konsequenter motivischer Arbeit zeigt.

Auch die Eröffnung des langsamen Satzes (Adagio, Fis-Dur, 3/4), einer ebenso innigen wie schlichten Meditation in zweiteiliger Liedform, liegt in den Händen des Streichquintetts. Daß Mendelssohn für den zweiten Satz ausgerechnet die Durmediante der Grundtonart wählt, wurde schon von einigen aufmerksamen Kritikern der öffentlichen Uraufführung erstaunt vermerkt – und tatsächlich ist diese Wahl durchaus nicht alltäglich: das wohl mit Abstand berühmteste Beispiel für eine solche Entscheidung wird Schubert in seinem viereinhalb Jahre nach unserem Sextett entstandenen C-Dur-Streichquintett (D 956) liefern.

(Nur ganz am Rande sei zusätzlich vermerkt, daß auch der 15jährige Beethoven in einem D-Dur-Werk an zweiter Stelle einen Satz auf der Tonika fis folgen läßt: in seinem Klavierquartett WoO 36 Nr. 2 von 1785 handelt es sich dabei aber um die weit weniger „extravagante“ Mollmediante fis-moll.)

Mendelssohn-Kennern wird es nicht entgehen, daß das Kopfthema eine weitere Metamorphose jenes Grundthemas ist, das der Komponist in den Wochen vor der Entstehung unseres Sextetts schon zweimal an analoger Stelle eingesetzt hat: nämlich im Es-Dur-Andante der Symphonie op. 11 (c-moll, Februar-April 1824) und im Salve regina (Es-Dur, MWV C 2, April 1824). Die Ähnlichkeiten zwischen diesen drei Formulierungen sind so frappant, daß sie auch im größten Schaffensrausch dem jugendlichen Genie wohl schwerlich nur einfach „unterlaufen“ sein können. Wenn man sich auf die Suche nach einem möglichen „Urbild“ dieser thematischen Gestalt macht, wird einem sehr bald das Kirchenlied „Fest soll mein Taufbund immer stehn“ begegnen. Der (heute meist von seinen dogmatischen Härten befreite) Text dieses Liedes begegnet uns zuerst in den „Gesängen beym Römischkatholischen Gottesdienste“, die Christoph Bernhard Verspoell (1743-1818) 1810 in Münster (Westfalen) drucken ließ. Es ist durchaus denkbar, daß Felix, dessen Familie ja gleich nach der Flucht aus Hamburg vom Sommer 1811 bis 1820 Zuflucht im Haus des evangelischen Pastors Johann Jakob Stegemann (Markgrafenstraße 48) gefunden hatte, dort der auch heute noch über Konfessionsgrenzen hinweg bekannten Melodie dieses Taufliedes begegnet sein mag – immerhin war es ja auch Pastor Stegemann, der Felix und seine Geschwister am 21. März 1816 taufte. Jedenfalls dürfen wir an dieser Stelle noch einmal daran erinnern, daß Mendelssohn ab 1822 an den Beginn fast aller seiner Erstschriften das Kürzel „L.e.g.G.“ (Laß es gelingen, Gott!), später auch, noch knapper, „H.D.m.“ (Hilf Du mir!) setzt; und mit diesem (uns in rührender Weise an Haydn erinnernden) Stoßgebet „L.e.g.G.“ beginnt auch das rätselhaft fehlerlose Autograph unseres Sextetts: die nachträglichen Verbesserungen sind an einer Hand abzuzählen, und gestrichene Takte gibt es überhaupt keine – eine wahre Rarität bei dem schon in jüngsten Jahren überaus selbstkritischen und perfektionistischen Komponisten.

Auch jenen Hörern, die an den eben erwähnten Besonderheiten des zweiten Satzes achtlos vorübergegangen sein mögen, wird auffallen, daß dieses Adagio im Vergleich zum Eröffnungssatz erstaunlich knapp, ja geradezu aphoristisch wirkt. Noch einen Schritt weiter geht Mendelssohn aber mit dem folgenden Menuetto (Agitato, d-moll/F-Dur, 6/8): Mit seinen 78 Takten unterschreitet dieser Satz sogar schon an äußerlicher Ausdehnung das Adagio, und der lakonische Eindruck wird noch dadurch unterstrichen, daß Mendelssohn – entgegen dem lang erprobten und gut bewährten Herkommen – auf die (traditioneller Weise durch Wiederholungszeichen markierte) Zweiteilung der beiden obligaten Satzteile, Menuett und Trio, verzichtet. Der skizzenhafte Charakter des Stückes wird durch den (für ein Menuett äußerst atypischen) Sechsachteltakt sowie im Hauptteil noch zusätzlich durch die synkopisch jeweils auf das zweite und fünfte Achtel atemlos nachschlagenden Baßnoten bekräftigt. Diese „stiefmütterliche“ Behandlung eines Sazttyps, in dem Mendelssohn sonst mit besonderer Vorliebe den ganzen feenhaften Charme seines Genies beweist, mag zunächst erstaunen, ja sogar befremden – doch die Lösung des Rätsels steht unmittelbar bevor.

Mendelssohn hat sie für das ausgedehnte Finale (Allegro vivace – Agitato – Allegro con fuoco, D-Dur/d-moll, C – 6/8 – C) aufgespart, es aber so eingerichtet, daß man diesem Satz seine Schlüsselrolle zunächst gar nicht ansieht. Ganz im Gegenteil könnte man über weite Strecken den Eindruck haben, es handle sich hier einfach um den vertraut-versöhnlichen Kehraus, mit dem alle früher etwa aufgeworfenen Fragen nonchalant beiseite gekehrt werden sollen. Diesem Eindruck entspricht auch die hier weit stärker als in den vorangegangenen Sätzen hervortretende Dominanz des Klaviers. So ruht schon das übermütig und spöttelnd dahinplappernde Hauptthema ganz in den Händen des Pianisten. Freilich aber darf sich das Streichquintett dann im Seitenthema, das mit einigen ganz unerwarteten kontrapunktischen Gelehrsamkeiten aufwartet, kurz zu Wort melden, bevor das Klavier die Exposition mit brillant-leichtsinnigem Passagenwerk weiterführt.

Doch warum zügelt Mendelssohn knapp vor deren Ende den affirmativen Fortissimo-Jubel in ein geheimnisvolles Pianissimo, in das Geige und Violoncello bedeutungsvoll die Vergrößerung jener unscheinbaren chromatischen Kadenzgeste werfen, mit der das Trio des Menuetts geendet hat? Nun, die nachdenkliche Trübung dauert nur wenige Takte, und schon finden wir uns in der Wiederholung der wortreichen und lebenslustigen Exposition wieder – bereit, den flüchtigen Moment des Zweifels für eine Fata morgana zu halten. (Der Satz bietet, nebenbei gesagt, ein unscheinbares Musterbeispiel dafür, wie gefährlich es sein kann, vom Komponisten vorgesehen Wiederholungen zu mißachten: Die Wirkung jenes dramaturgischen Kniffs, von dem gleich die Rede sein wird, setzt Texttreue der Interpreten und Langmut der Hörer voraus!)

Daß dann in der sehr knappen Durchführung gerade jene Kadenzgeste, nun schon eindringlicher, im Mittelpunkt steht, wird aber bei aufmerksameren Hörern vielleicht die Spannung steigen lassen: Worauf will der erstaunliche Knabe hinaus?

Wir müssen uns noch die ganz regelkonforme Reprise hindurch gedulden, bevor wir eine Antwort bekommen: Erst ganz an ihrem Ende, genau wenn jene, uns nun vielleicht schon als hintergründige idée fixe erscheinenden Wendung wiederkehrt, die diesmal (in ihrer Wirkung durch ein subito piano und durch immer beharrlichere Molltrübung verstärkt) von der Geige allein ins Spiel gebracht wird, verbeißt sich die Diskussion mit stetig wachsender dramatischer Insistenz bis ins Tripelforte – und plötzlich finden wir uns als verblüffte Zeitreisende wieder in das D-moll-Menuett (Agitato) zurückgeworfen, das hier in seiner vollen Länge, dynamisch ins Fortissimo gesteigert und in leidenschaftlich erregter Tutti-Textur, wiederkehrt, ja schließlich noch durch eine weiterspinnende Fortführung auf nahezu das Doppelte der ursprünglichen Ausdehnung erweitert wird, bevor Mendelssohn Satz und Werk mit einigen wenigen Takten (Allegro con fuoco) im ursprünglichen Metrum beschließt. Was ihn dazu bestimmt haben mag, in den letzten drei Takten – nach fast hundert D-moll-Takten! – doch noch nach D-Dur zurückzukehren, läßt sich schwer sagen: Charakterlich schließt das Werk ganz ohne Zweifel in Moll.

Rückblickend erschließt sich nun die Notwendigkeit der den Kopfsatz beschließenden Coda: Sie weist vorausdeutend schon auf die formale Erweiterung des analog gebauten Finales hin. Und auch die Lakonik des Menuetts erscheint jetzt nachträglich gerechtfertigt: Nur ein so knapp formuliertes Stück konnte in extenso in den Schlußsatz verpflanzt werden. Gerade das Zusammentreffen all dieser dramaturgischen Aspekte macht klar, daß Mendelssohns Vorbild für diesen eigenwilligen Rückgriff keineswegs Beethovens C-moll-Symphonie gewesen sein kann, wie etliche Male gemutmaßt wurde: Denn dort haben wir es im Finale nur mit einem kurzen und folgenlosen Einschub eines Zitates aus dem dritten Satz (der ja übrigens nahtlos in den Schlußsatz übergeht und schon deshalb von vornherein organisch mit ihm verbunden ist) unmittelbar vor dem Eintritt der Reprise zu tun, während hier die Wiederkehr des ganzen Menuett-Hauptteils ganz am Ende des formalen Ablaufs den ganzen Finalsatz gewissermaßen umdeutet und „entgleisen“ läßt. (Das heißt freilich nicht, daß Beethovens „Kniff“ nicht doch eine Anregung für Mendelssohn gewesen sein könnte.) Hier bereichert dieser Kunstgriff den Schlußsatz, der ansonsten leicht konfliktlos und konventionell wirken könnte, um eine ebenso wesentliche wie unerwartete Facette – und legt beredtes Zeugnis für den schlafwandlerisch sicheren Instinkt des jugendlichen Komponisten ab.

Zuhören nach zweihundert Jahren?

Die hochgespannten Erwartungen einiger Londoner Rezensenten, Mendelssohns jugendliche Opera 106 und 110 würden als erstaunlich frühreife Meisterwerke bald einen fixen Platz im Standardrepertoire einnehmen, haben sich nicht erfüllt. Die österreichische Erstaufführung des Sextetts scheint erst am 19. November 1876 in Linz stattgefunden zu haben, und auch danach war das Werk hierzulande nicht oft zu hören.

Generell war die Rezeption musikalischer Novitäten im letzten Drittel des XIX. Jahrhunderts ganz vom Streit zwischen „Brahminen“ und „neudeutschen Wagnerianern“ bestimmt, und zwischen diesen beiden ästhetischen Mühlsteinen wurde ein fragiles Jugendwerk, noch dazu ein erst nach Jahrzehnten „ausgegrabenes“, achtlos zermalmt. (Man sollte, was ganz allgemein die Haltung gegenüber Frühwerken betrifft, auch nicht vergessen, daß etwa Brahms selbst Schuberts frühe Symphonien für nicht publikationswürdig hielt.) In den dunklen Jahren, die folgen sollten, wurde der Name des Komponisten zur Last. Und als Mendelssohn dann endlich auch den Menschen in seiner Heimat wiedergeschenkt wurde, flüchtete das Publikum gerade vor den immer totalitärer werdenden Zumutungen der Darmstädter Dogmata am liebsten zu den großen Meisterwerken – da konnte sich ein, wenn auch beachtliches, Jugendwerk neben dem Mendelssohnschen Violinkonzert kaum Gehör verschaffen.

Doch seit die nach Musik darbenden Menschen mit den penetranten Primitivismen einer industriell konfektionierten Popularmusik und dem intellektuell verbrämten Infantilismus der „Minimal music“ konfrontiert sind, scheinen Interesse und Aufnahmebereitschaft für wahrhaft sprechende Zeugnisse des Wachsens und Werdens unserer großen Meister deutlich zuzunehmen: Während für die Zeit vor 1980 in Wien (in Musikverein und Konzerthaus) nur drei Aufführungen des Mendelssohnschen Sextetts belegt sind, war es zwischen 1981 und 2015 immerhin schon sechsmal in Wien zu hören.

© Claus-Christian Schuster