Grußwort bei der Übernahme der Präsidentschaft der IPJG

in der Nachfolge von Thomas Badrutt (1934-1999)

Chur, 18. Juni 2000

Meine sehr verehrten Damen und Herren!

Liebe Juonianer!

Etwas mehr als nur eine Ahnung von den Streit- und Kampfgewohnheiten des Menschengeschlechts hat sich schon immer auch dem idealen Reich der Tonkunst mitgeteilt: Da wurden Komponistenköpfe zu Trophäen, Akkorde zu Parolen, Konzertsäle zu Schlachtfeldern, und der Kampf zwischen Gluckisten und Piccinnisten, zwischen Wagnerianern und Brahmsianern wurde nicht immer nur mit Worten ausgetragen – auch wenn die letzteren sich viel lieber als „Brahminen“ gegeben und gerne stoisch geblieben wären. Der von Schumann hochgeschätzte Schubert-Freund Franz Lachner, der einmal mit inquisitorischer Insistenz gefragt wurde, ob er denn auch „Wagnerianer“ sei, antwortete mürrisch: „I bin selber aner!“ – ein Dictum, das ihm die Nachwelt allzu leichtfertig als unfreiwilliges Eingeständnis seiner Unfähigkeit, musikhistorische Zusammenhänge und Proportionen zu erkennen, ausgelegt hat. Denn jeder wahrhaft schöpferische Geist ist doch zunächst und vor allem einmal „selber aner“, und man hat es den Bergen noch nie als Epigonentum ausgelegt, wenn einer weniger hoch oder leichter zugänglich als andere ist.

Da sich nun aber die Zwänge der sozialen Hackordnung bei der Species Homo sapiens, anders als bei den Tieren, nicht auf die Rituale der Paarung und der Revieraufteilung beschränken, muß sich eben auch die Musikgeschichte immer wieder mit den leidigen Fragen nach Größe, Bedeutung und Rang von Komponisten beschäftigen. Einer der Nebeneffekte dieses Umstandes ist das Phänomen jener „Schutz- und Trutzgesellschaften“, die sich einen Komponistennamen zum Kampfruf erküren und in hoc signo einen Großen verherrlichen und vermarkten, einen Verkannten verteidigen oder an einen Vergessenen erinnern. Mehrere Hundert dieser Gesellschaften werben heute um Aufmerksamkeit und Mitglieder, und daß ihre Zahl stetig wächst, paßt recht gut zum Selbstverständnis einer Zeit, die die Kultur eigentlich nur als dekorative Kür neben den kapitaleren Pflichten des Lebens gelten läßt, und der die museale Bewahrung vergangener Herrlichkeiten zum kulturellen Hauptanliegen geworden ist.

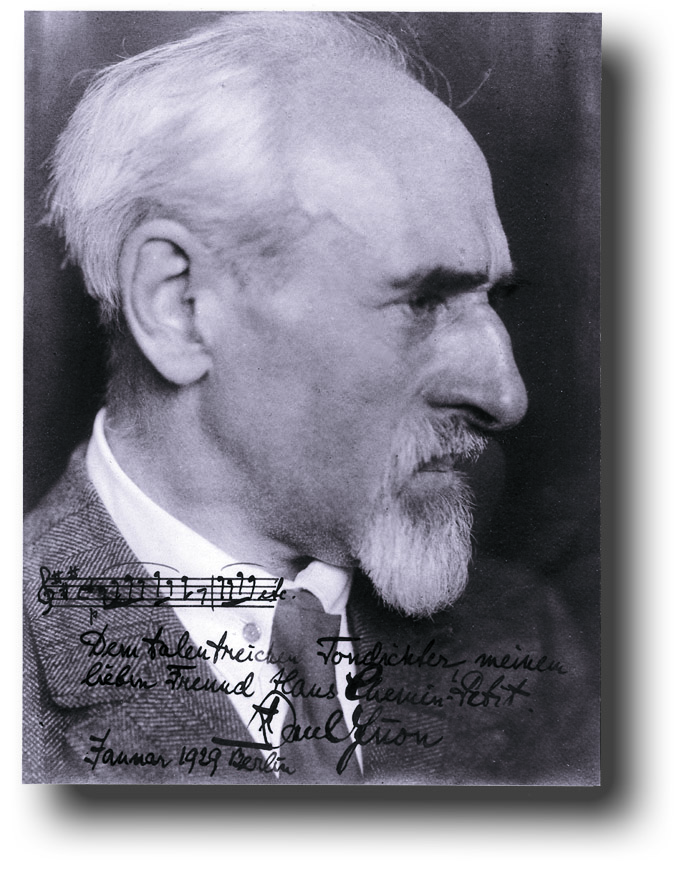

All das ging mir durch den Kopf, als Thomas Badrutt mich vor einigen Jahren mit seiner Idee der Gründung einer „Internationalen Paul-Juon-Gesellschaft“ konfrontierte. Mit Juons Musik war ich das erste Mal 1984 in nähere Berührung gekommen, und ihre eigenpersönliche Prägung hatte mich vom ersten Moment an gefangen genommen. Ich bin sicher, daß auch Thomas, trotz – oder besser: gerade wegen – seiner Begeisterung für Juons Musik, einen nicht unbeträchtlichen inneren Widerstand zu überwinden hatte, als es um die Schaffung einer „äußeren“ Organisation für ein Anliegen ging, das auf tiefer Zuneigung und geistiger Liebe gründete; denn Empfindungen dieser Art wehren sich dagegen, an das Licht der Öffentlichkeit gezerrt zu werden. Aber schließlich obsiegte bei ihm ebenso wie bei seinen erwählten Mitstreitern die Sehnsucht, ein – zumindest von uns als ein solches empfundenes – Unrecht der Rezeptionsgeschichte wiedergutzumachen, über die instinktive Skepsis gegenüber allem Plakativen.

Daß Juon in einen sensiblen, ja geradezu labilen Moment der Musikgeschichte hineingeboren wurde, macht schon ein flüchtiger Blick auf die Chronologie deutlich: Wenn man auch nur die um bis zu drei Jahre älteren oder jüngeren Zeitgenossen Juons Revue passieren läßt, dann steht man vor einer eindrucksvollen Galerie genialer Komponisten, in deren Œuvre sich Bewahrung und Umbruch in gärender, brodelnder Mischung durchdringen, Komponisten, die janusköpfig epimetheische und prometheische Züge in sich vereinen: ( – nicht zufällig verwendete Walter Labhart in einem 1990 erschienenen Artikel mit Blick auf Juon die Wendung „musikgeschichtlicher Anachronismus mit Pioniergeist“, die spiegelbildlich jener berühmten Klassifikation Schönbergs als „konservativer Revolutionär“ entspricht – ): Pfitzner und Reger, Rachmaninov und Skrjabin, Zemlinsky und Schönberg, Roussel und Ravel; mit dem Amerikaner Ives und dem Armenier Komitas melden sich Regionen zu Wort, die bis dahin im Konzert der okzidentalen Kunstmusik unvernehmbar waren. Und hier tritt neben dem zeitlichen auch der räumliche Aspekt von Juons Stellung in unser Gesichtsfeld: Juons Biographie stellt ihn exakt an den Schnittpunkt jener drei großen Kulturkreise, die die abendländische Geschichte bestimmen und beherrschen: In Moskau, dem „dritten Rom“ der Panslavisten, geboren, verleugnet er weder in seiner Musik noch in seinem Wesen die tiefe slavische Prägung; als mit dem Mendelssohn- und dem Beethovenpreis ausgezeichneter Wahlberliner ist er so fest in der deutschen Kultur verwurzelt, daß er den Ungeist, der Beethoven und Mendelssohn zu Antithesen stempeln will und dem es in kürzester Zeit gelingen sollte, den Begriff des „Germanischen“ in der geistigen Welt unbrauchbar zu machen, gar nicht erst erkennen und wahrhaben will. In Vevey, dem Viviscus der Römer, verbringt er seinen Lebensabend, mit dem Blick auf den Lacus Lemanus, das unverlierbare Sinnbild europäischer Romanität.

Als das künstlerische Tagebuch eines Wanderers zwischen den Welten an der Wasserscheide zwischen zwei Zeiten, gewinnt Juons Œuvre somit eine symbolische Bedeutung, die über die großen Qualitäten seiner einzelnen Werke noch hinausreicht. Und ich denke, daß es eben diese Dimension seiner Erscheinung ist, die nicht nur die Existenz unserer Gesellschaft rechtfertigt, sondern auch ihr eigentliches, hintergründiges Programm vorgibt: Natürlich geht es um Erschließung, Verbreitung und Würdigung von Juons Werken, die Erforschung seiner Lebensgeschichte und die Bestimmung seiner Position im geistigen Europa, kurz: um den bemerkenswerten Komponisten; dahinter aber lockt die Möglichkeit, mithilfe des seismographisch sensiblen Mediums, das Juon auch ist, tieferen Einblick in die spirituelle Anatomie einer faszinierenden Umbruchszeit zu gewinnen, deren Zauber mit zunehmender zeitlicher Entfernung eher zu- als abzunehmen scheint.

Wenn wir dieses verborgene Ziel und uneingelöste Versprechen, das hinter unserer Beschäftigung mit dem Phänomen Paul Juon liegt, nicht aus den Augen verlieren, dann hat unsere Gesellschaft die Chance, nicht einfach der 746. Verein zu Ehren eines Komponisten, sondern eine Anregerin, Vermittlerin und Fürsprecherin für die Bewältigung der wahrscheinlich vielschichtigsten und facettenreichsten Aufgabe der neueren Kulturgeschichtsschreibung zu sein.

Daß diese Aufgabe durchaus keine Fleißaufgabe, sondern ein dringendes Postulat ist, erscheint mir angesichts einiger Tendenzen der aktuellen Kunstmusik fraglos. Was die Produktion jener Musik betrifft, die mit den peinlichen Bezeichnungen „E-Musik“ oder gar „klassische Musik“ gebrandmarkt wird, so hat sich in den letzten Jahrzehnten herausgestellt, daß der – weder leichtsinnig noch mutwillig, und schon gar nicht schmerzlos – vollzogene Abschied von der Tonalität kein endgültiger war. Die von den tonalen Experimentatoren der ersten Hälfte des XX. Jahrhunderts aufgezeigten und nur zum Teil beschrittenen Wege gewinnen in dieser Phase für eine junge Komponistengeneration ganz unerwartete Aktualität. In der Musikrezeption, besser gesagt: im Musikkonsum machen sich oberflächlich divergente Phänomene bemerkbar, die vielleicht doch eine gemeinsame Wurzel haben: da ist einerseits die Unkultur des „Easy Listening“, jener für den Bedarf von Zahnarztordinationen mitleid- und rücksichtslos kastrierten „Klassik“, die als musikalisches Tapetenmuster von computergenerierter „U-Musik“ eigentlich nicht mehr zu unterscheiden ist, andererseits eine – anhand von Radioprogrammen recht gut belegbare – Vorliebe für die Musik der Zeit vor 1750 sowie für die allerneueste Tagesproduktion: also von Musiksparten, deren hermeneutische Dimension den allermeisten Hörern nicht mehr oder noch nicht zugänglich ist. All das kommt dem „unbelasteten“ Musikkonsum entgegen und läßt bei weiten Teilen des potentiellen Publikums die Fähigkeit zum Verständnis der Musik als eines komplexen sprachlichen Codes verkümmern. Auch hier kann das Werk von Komponisten wie Paul Juon, also Musik, die den Reiz des Unbekannten und Ungewöhnlichen mit der Bewahrung der Bindung an idiomatische Traditionen verbindet, als Antidotum gegen einen ornamental-unverbindlichen Umgang mit der Sprache der Musik dienen.

Freilich entbinden uns diese weiterreichenden Perspektiven, die unser Engagement für Juon zusätzlich motivieren können, nicht all jener Pflichten, ohne deren Wahrnehmung wir keines der angestrebten Ziele erreichen können: der Gewinnung neuer Mitstreiter und Förderer, der Nutzung bestehender und Erschließung neuer Synergien, der Pflege der Beziehungen zu Schwestergesellschaften in der Hoffnung auf wechselseitige Anregung und Unterstützung – kurz, all jener Agenden, die Thomas Badrutt so souverän, liebevoll und umsichtig zu koordinieren verstand. Der heute durch Sie bestätigte Vorstand wird sich bemühen, mit Ihrer aller Hilfe dieses ihm auf tragische Weise vorzeitig und unverdient zugefallene Erbe in seinem Sinne und Geiste zu verwalten und zu mehren.